緑区三室

忠兵衛橋東坂上路傍 緑区三室697西[地図]

見沼代用水西縁にかかる忠兵衛橋から東へ坂道を登り切ったあたり、橋から150mほど先の十字路

の角に石塔が立っていた。

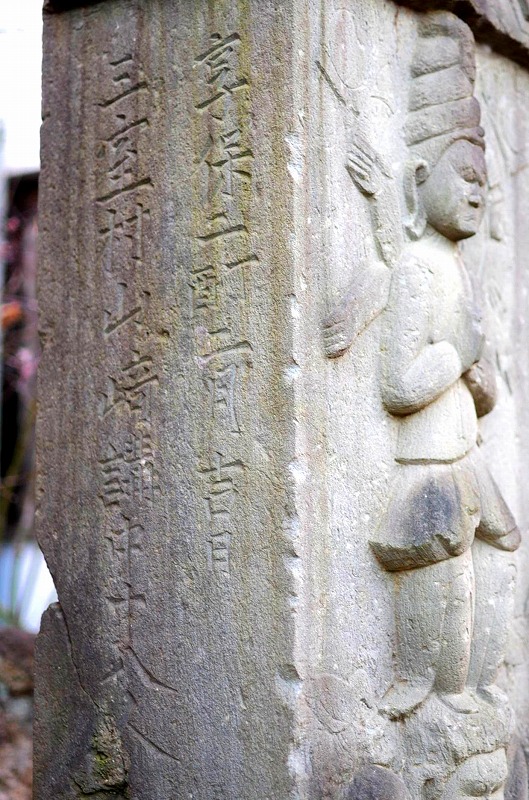

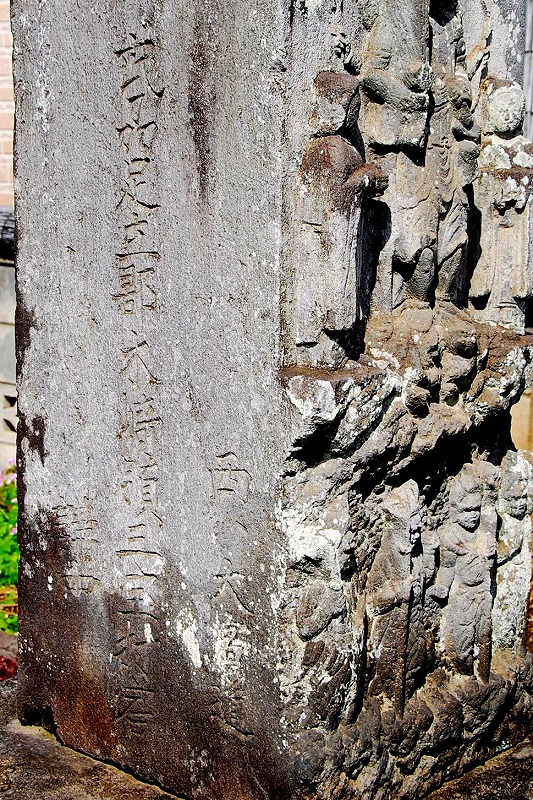

馬頭観音塔

安永9(1780)四角い台の上の舟形光背に三面八臂の馬頭観音立像を浮き彫り。

三眼忿怒相の馬頭観音は馬頭もくっきり、力強く迫力がある。八臂ともなると持物もユニークで、剣・法輪・斧・宝棒・羂索?・数珠。人差し指を立ててしっかりと馬口印を結ぶ。ところどころ白カビがあるが、彫りは細かく丁寧で美しく、秀作だと思う。腰のあたりに断裂跡があるのが惜しい。

塔の左側面に造立年月日。その下に願主 頓覺田境大徳。

右側面、梵字「カン」の下に「奉造立馬頭觀世音」その下に三室

山崎村と刻まれていた。。

太子堂墓地 緑区三室548[地図]

さらに東へ150mほど進むと道路左側に太子堂墓地がある。

門を入ると右手に小堂が立ち、その右脇に石塔が立っていた。

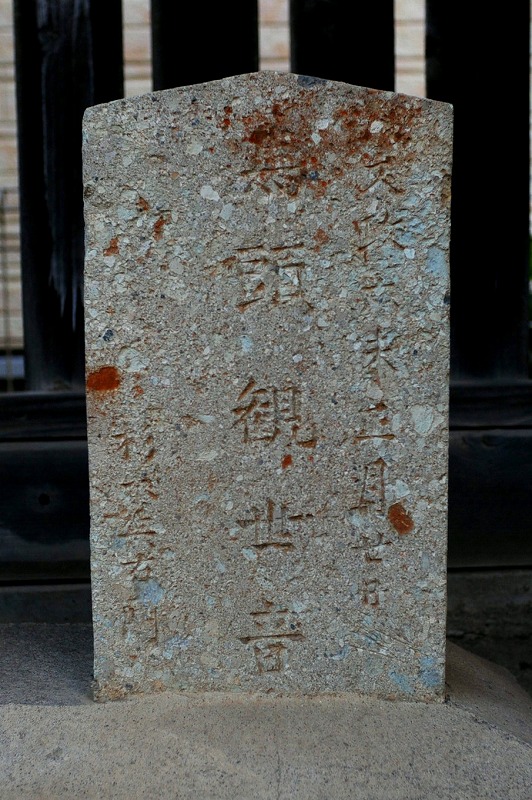

小堂の右 馬頭観音塔

天保12(1841)駒形の石塔の正面上部を舟形に彫りくぼめた中に馬頭観音坐像を浮き彫り。小さいが馬頭もクリア、ふっくらと馬口印を結ぶ。その下、右に造立年月日。左に三室村とあり願主名が刻まれている。

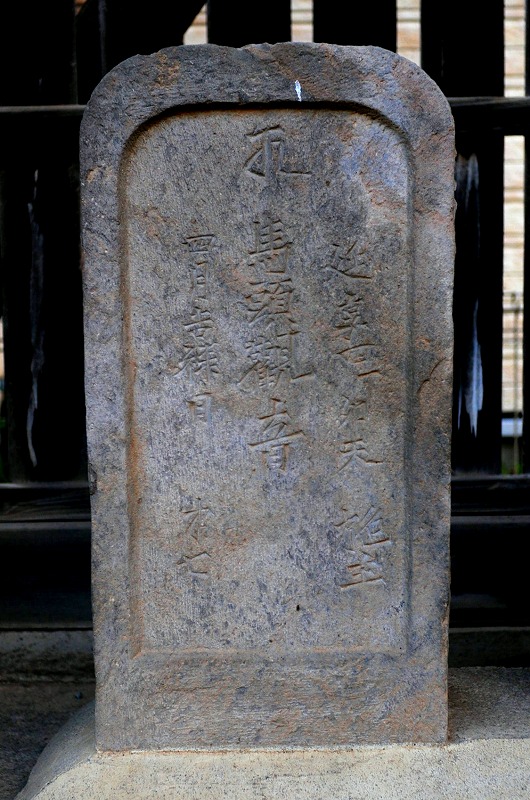

小堂の中 地蔵菩薩塔

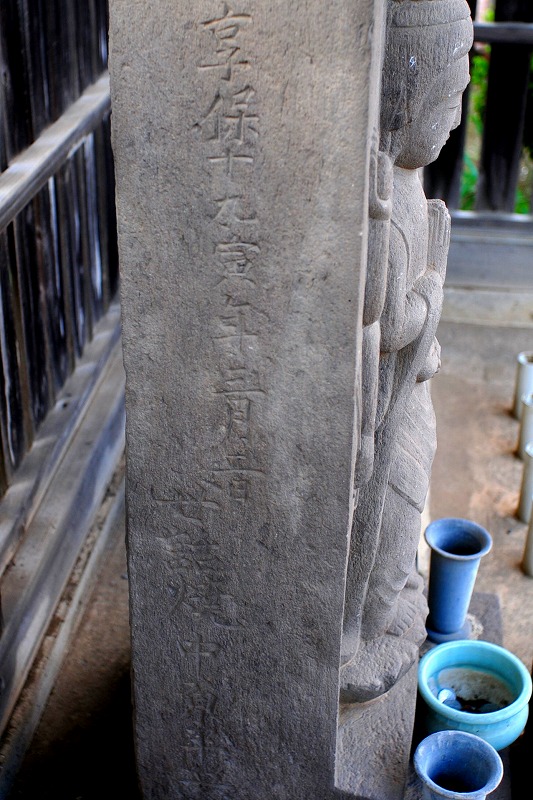

享保21(1736)四角い台の上の角柱型の石塔に丸彫りの地蔵菩薩立像。風化が進み彫りは摩耗、右手の錫杖の先が欠けていた。

石塔の正面を彫りくぼめたて、中央に「奉建立地蔵菩薩」両脇に造立年月日。左側面に願主名。右側面には中央に武刕足立郡、右に木崎領三室村、左に山崎講中と刻まれている。

太子堂東長屋門脇 緑区三室630付近[地図]

太子堂墓地から東へ進むとすぐにT字路交差点にぶつかる。ここを右折してすぐ先を左折すると、道路左側に長屋門のある大きな住宅があった。長屋門の左脇に三基の石塔が並んでいる。

右から庚申塔 享保2(1717)上部を唐破風笠風に細工された角柱型の石塔の正面 日月雲

青面金剛立像 合掌型六臂。

頭上に蛇がとぐろを巻きてっぺんから首を垂れる。合掌型でありながら後ろの手にショケラを持つ「岩槻型庚申塔」ショケラは足を折り曲げて吊るされていた。右上手に斧。下手は弓矢。足の両脇に二鶏。

足元の邪鬼は上半身型。両腕を張ってその間から大きな顔を正面に向ける。その下には素朴な三猿が正面を向いて並んで座っていた。

塔の右側面「奉供養庚申像」施主敬白。

左側面に造立年月日。左脇に三室村山崎講中十八人と刻まれている。

中央 庚申塔 享保19(1734)唐破風笠付角柱型の石塔の正面 日月雲 青面金剛立像

合掌型六臂。白カビはほとんど見られない。

頭上に蛇がとぐろを巻き頂上に首が垂れる。青面金剛は三眼忿怒相で怖そうな顔をしているが、静的な印象であまり威圧感は感じられなかった。

足下に全身型の邪鬼。体を丸めてうずくまり、なにやら様子をうかがっている。その下に正面向きの三猿。こちらも素朴な印象だ。

塔の右側面に天下泰平國土安全。右下に向領と見えるが、周りに続く銘が無く意味は分からない。左下に星野氏女人。

左側面に造立年月日。さらに本願主とあり、星野姓三名の名前が刻まれていた。

左 馬頭観音塔

文政11(1828)舟形光背に一面二飛の馬頭観音立像を浮き彫り。こちらも白カビがほとんど見られない。

塔の右側面に造立年月日。この角度からは髪の間の馬頭がはっきり見えた。正面からは顔は慈悲相に見えたが、横から見ると忿怒相か?

左側面には 領家村 講中二十八人と刻まれていた。

白衣観音堂 緑区三室200[地図]

第二産業道路の山崎交差点から南へ進み、400mほど先を左折して細い道に入ると、すぐ左手に稲荷神社と白衣観音堂があった。観音堂の参道右側に地蔵塔が並んでいる。

六地蔵菩薩塔

嘉永3(1850)長細い三つの台にそれぞれ二体の丸彫りの地蔵菩薩立像が乗っていた。右の台の正面に三室村 山崎組。中央の台の正面に念佛講中。

左の台の正面右に造立年月日。中央に願主

中原。左は一部剥離、名前が刻まれている。

その奥 地蔵菩薩塔

嘉永3(1850)四角い台の上の角柱型の石塔に敷茄子、蓮台を重ね丸彫りの地蔵菩薩立像。六地蔵塔と同じ造立年で、よく見ると像の様子も、蓮台・敷茄子もそっくり。どうやらこの地蔵菩薩塔と六地蔵塔は一緒に造立、奉納されたものらしい。

角柱型の石塔の正面「奉建立地蔵大菩薩」両脇に造立年月日。

右側面に三室山﨑

念佛講中。これは六地蔵塔の右二つの台と同じ銘。

塔の左側面 願主 中原、世話人

武笠氏。こちらは六地蔵塔の左の台と対応、たぶん同じ石工さんの仕事だろう。

ふれあいパーク北三差路 緑区三室1093[地図]南

三室の西の地域は細い道が多く、そのうえ道は複雑に交差していて、ちょっと油断しているとすぐ迷ってしまう。第二産業道路の西、大東北児童公園の北の道標の立つ三差路で、赤山街道から分かれて東へ向かう道路、押しボタン信号交差点で第二産業道路を渡って、さらにそのまま東へ300mほど進むと交差点の右角に「ふれあいパーク」があった。この交差点で左折して北へ道なりに200mほど、三差路角に石仏が立っている。

地蔵菩薩塔

享保12(1727)舟形光背に地蔵菩薩立像を浮き彫り。風化が著しく進み、光背はところどころ欠けていて、像もはっきりしない。

光背右脇「奉造立地蔵尊爲二世安樂也」左脇に造立年月日。足元の部分に施主 山﨑村

子供中と刻まれていた。

ふれあいパーク西路傍 緑区三室1145北[地図]

ふれあいパークの交差点のすぐ西の交差点を南に入ると小堂が立っている。

小堂の中には中央に大きな像塔、両脇に四基の文字塔が並んでいた。

右から 馬頭観音塔

文政6(1823)駒形の石塔の正面「馬頭觀世音」両脇に造立年月日。

その隣 馬頭観音塔

延享4(1747)隅丸角柱型の石塔の正面「馬頭觀世音」両脇に造立年月日。

中央 馬頭観音塔

享保19(1734)大きな駒形の石塔の正面に一面八臂の馬頭観音立像を浮き彫り。顔は穏やかな慈悲相。頭上には馬頭ではなく阿弥陀如来の化仏が彫られている。上の手に宝珠と法輪、下の手に弓矢、胸前で合掌、腹前で両手を組む。ユニークな像容である。

塔の右側面に「如是畜生發菩提心」その下に三室村 山﨑

宿。三室村の二つの組がその造立に関わったらしい。

左側面に造立年月日。続いて世話焼とあり、一名の名前が刻まれていた。

その左 馬頭観音塔

明和3(1766)舟形石塔の正面「馬頭觀世音供養」両脇に造立年月日。

左端 馬頭観音塔

天保3(1832)駒形の石塔の正面「馬頭觀世音」右側面に造立年月日が刻まれている。

浦和博物館庭 緑区三室1458-1[地図]

さいたま市立病院の南にある浦和博物館、入口右の庭先に二基の石塔が立っていた。その右手前に解説板が設置されている。

右 足立百不動尊第一番標石 文久2(1862)四角い台の上の大きな角柱型の石塔の正面「足立第一番大聖不動明王」足立百不動尊はさいたま市・川口市を中心に江戸時代に設けられた100の不動尊霊場。南区太田窪の行弘寺の供養塔で見たように、第一番の中尾の玉林院から百番の行弘寺まで100の霊場があったらしい。玉林院は奈良時代創建と伝えられ、足立郡一帯の修験道の寺院を統括した大寺だったという。明治初年に廃寺となったが、その折に残された二基の石塔がこちらに移され保存されたのだろう。

塔の右側面「神變大菩薩」神変大菩薩=修験行者 役の小角で、玉林院の本尊。左側面に「聖觀世音菩薩」観音霊場でもあったのだろうか?

下の台の正面に多くの村の名前が刻まれていた。銘は薄くなっていて確認はできないが、かなり広い範囲いるようだ。左側面に八丁石工と刻まれていて、八丁石工秋本氏の作品らしい。

左 長日護摩供五千座供養塔 安永8(1779)四角い台の上の角柱型の石塔の正面「長日護摩供五千座供養塔」塔の上に火焔の光背に剣と羂索を手にした不動明王坐像。

塔の右側面に造立年月日。続いて信心施主□□延命祈□、その左脇に小告野元□。解説板によると、小告野元仁という人物が我が子の延命祈願のために仏前で長日護摩供五千座供養した時に建立されたものだということだ。

浦和三室郵便局北 緑区三室1648[地図]

市立病院入口の信号交差点から北宿通りを南に向かう。900mほど先の道路左側にある郵便局の北に石塔が立っていた。

庚申塔 享保4(1719)四角い台の上の唐破風笠付きの角柱型の石塔の正面を彫りくぼめた中 日月雲 青面金剛立像 合掌型六臂。白カビが多い。

頂上が扁平な髪形、H型の腕、髑髏の首輪。「川口型庚申塔」である。享保4年というとそれも最初期のものだ。

足下に邪鬼。左足を折りたたみ、右足を出す姿は珍しい。顔だけを正面に向け様子をうかがう。その下の三猿は正面向き。川口型は両脇が内を向くのが普通だった。このあたりは「川口型」の基本から外れている。

左側面に「奉庚申供養爲現當二世安樂」

塔の右側面に造立年月日。その横に武州足立郡木崎領三室村施主宿中と刻まれていた。

北向地蔵尊 緑区三室1529[地図]

さらに南へ200mほど進むと道路左側、バス停の近く、神社の敷地の隅にお地蔵様が立っていた。脇の板に「南無北向地蔵尊」と書かれている。

地蔵菩薩塔 宝永8(1711)丸彫りの立像の下は、蓮台に巨大な球形の敷茄子、反花付きの台座、角柱型の石塔、その下に四角い大きな台という豪華な構成。丸顔で人間臭い顔立ちはなんとも味わい深い。

角柱型の石塔の正面中央「奉供養地蔵尊」右脇に念佛講中、左脇に爲二世安樂。左側面中央に施主 三室宿中。右脇に善男七人、左脇に善女五十二人。女性中心の講のようだ。

左側面に造立年月日。裏面に中央に「奉再建」右に昭和6年の紀年銘。左に宿區内 施主 八十八人と刻まれていた。

地蔵菩薩塔の左脇に馬頭観音塔 文化7(1810)大きな四角い台の上の駒形の石塔の正面に馬頭観音坐像を浮き彫り。

風化が進み細部ははっきりしない。合掌する手の先が少しだけ覗いていた。

塔の右側面に造立年月日。左側面には三室村 宿組と刻まれている。

不動谷交差点南路傍 緑区三室1259[地図]

第二産業道路の不動谷交差点のすぐ南、道路西側の青いトタン板フェンスの中に石塔が立っていた。

庚申塔 寛保元年(1741)駒形の石塔の正面を深く彫りくぼめて、外に日月雲、中に青面金剛立像 合掌型六臂。

頂上が扁平な髪形だが腕は普通。三眼、口をへの字に憤怒相の青面金剛。持物は矛・法輪・弓・二本の矢。腹部に腰ひもを結ぶ。右枠に「奉待庚申供養塔」左枠に造立年月日。その下に講中十五人。

足下の邪鬼は腹ばい、足を踏ん張って青面金剛の重さに耐える。その下に比較的大きな三猿。両脇の見猿と言わ猿が内を向いて座る構図。よくある形だが、細かく見ると両脇の猿の足の折り方が違っていたり、背中をまっすぐに、頭をそらし気味に座る様子はちょっと珍しい。こういった細かいところが石工さんのこだわりだろうか?

北宿通り、浦和三室郵便局の南の信号交差点を左折、300mほど進むと文珠寺の山門の前に出る。右脇に寺標が立ち、奥には大きな本堂が見える。広い境内は手入れが行き届き気持ちの良い空間が広がっていた。

境内に入ってすぐ左側に二基の石仏が並んでいる。左の聖観音菩薩塔は新しいものだった。

右 文殊菩薩塔 宝永4(1707)舟形光背に文殊菩薩坐像を浮き彫り。光背全体を白カビが覆っている。

右手に経文、左手に蓮華?を持ち狛犬のような顔の獅子に座る文殊菩薩。顔のあたりはいま一つはっきりしない。光背右脇に願主 即心、左脇に造立年月日。白カビが多い中、やっと銘を確認することができた。

参道を進むと正面、階段を上がった先に本堂。ここから右へ曲がると「水子地蔵尊」があった。中央に大きな地蔵菩薩塔、その周りに石造の可愛い地蔵菩薩塔が整然と並ぶ。おそらく千体近くになるだろう。その右手前に丸彫りの地蔵菩薩塔が立っていた。

地蔵菩薩塔 宝永7(1722)多少白カビがあるが、風化は少なく大きな欠損もない。尊顔は穏やかで微笑を浮かべているように見える。

厚い蓮台の正面の花弁に「釈迦如来 入涅槃杳」その下の六角形の反花付きの台の正面、右に造立年月日、左に宮本村念佛講造立と刻まれていた。

「子育て地蔵損」の裏一帯は10年前は古い石仏がいくつか無造作に積まれていたが、久しぶりに訪ねてみるときれいに整地されて、奥のほうに新しい墓所が並んでいた。当時は、左手前の木々のあたりに、馬頭観音像塔、道祖神、文殊菩薩文字塔、庚申塔があったのだが・・・

墓石の陰に隠れるように庚申塔 寛政7(1795)残る三基もその存在は確認できたが、木の葉が生い茂り、一緒に多くの墓石も積まれていて個別に写真は撮れなかった。

小室神社南 緑区三室2008[地図]東

文珠寺の一本北の道を東に向かい、三室小学校の北を過ぎて道なりに進む。この道は古い街道で、東浦和駅からまっすぐ北へ走る大通りを越えて馬場の観音堂(三室堂)あたりに出る。大通りの100mほど手前を左に入った先に小室神社があるが、その入口角の敷地のブロック塀の脇に石塔が並んでいた。

右 馬頭観音塔 造立年不明。風化が著しく進み、像は摩耗、塔の縁も大きく欠けていた。舟形光背?に一面六臂の馬頭観音立像を浮き彫り。

頭上に「爲□菩提」髪の中に馬頭らしきものがうっすらと見える。持物は?・法輪・斧・?。光背右脇に「堤」のような字が見えるがなんだろう?左下に武笠氏の名前が刻まれていた。

さるまん塚 緑区三室1854隣[地図]

赤山街道、北宿通りを越えて国道463号線バイパスへ向かう途中、三差路の角に大きな岩で塚がつくられ、中央に石塔が立っていた。この塚が通称「さるまん塚」である。

庚申塔 寛保2(1742)二段の四角い台の上の唐破風付き角柱型の石塔の正面 青面金剛立像 剣・ショケラ持ち六臂。総高約2.5m、オールキャストの豪華な庚申塔としてよく知られている。

しかめ面をした丸顔の青面金剛。髪の間から蛇が顔を出す。髑髏の首輪をして右手に剣、左手にショケラをつるす。持物は三叉戟?・法輪・弓矢。両足で二匹の邪鬼の頭をふんでいた。両脇には二童子を従えている。

塔の下部には四夜叉を浮き彫り。彫りは細かく写実的。

二段の台の上のほうの台の正面に比較的大型の三猿。正面向きに並んで座る。その両脇にしっかりと二鶏が浮き彫りされていた。

塔の右側面、奥に「奉待庚申供養塔」手前に造立年月日。さらに左下の部分に東ハ赤山道。

左側面中央に武刕足立郡木崎領三室村宿、奥に講中。右下の部分に西ハ大宮道と刻まれていて道標になっている。