朝霞市膝折の石仏

一条院閻魔堂 朝霞市膝折町4-7

県道109号線の膝折町一丁目交差点は五差路になっている。黒目川沿いに

並行する道を北に少し歩くと左手に閻魔堂の入口がある。

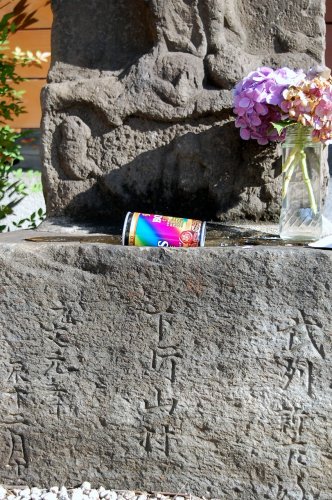

門を入ってすぐ右側、塀の前にたくさんの石塔が並んでいた。

卵型の墓石の隣

庚申塔 宝永4(1707)塔の下部に大きな三猿が彫られている。

塔の上部に日月雲。中央「奉造立庚申一体諸願成就所」右脇に年号を刻む。

左隣

念仏講中祖霊供養塔 安政4(1857)自然石の正面右に「南無大師遍照金剛」

「南無阿弥陀佛」中央

梵字「ア」の下「為念佛講中先祖代々菩提」と刻まれ

左に年号。さらに発願主 阿弥陀堂

誓順法師。念佛講中建之と刻まれていた。

続いて普門品供養塔

元治2(1865)かなり剥落が見られる。正面「普門品供養塔」

右側面「天下泰平」左側面「國土安穏」裏面に年号が刻まれていた。

塀前の一番奥に庚申塔 日月雲

青面金剛立像。腹部に断裂跡があり剣持ちなのか

またショケラ持ちなのかはっきりしない。青面金剛の顔も足元の邪鬼の顔も

ともに削れてしまっている。光背の両脇に天下泰平・國家安全。その下に二鶏。

邪鬼の下には三猿が彫られている。

右側面も破損。わずかに安永の文字が残っていた。1770年代だろうか。左側面に

武州新座郡膝折宿 施主 □□源左衛門 同

観音講十四人 惣村中と刻まれている。

左奥には向きが変わって南向きにいくつかの石塔が並んでいた。その中に板碑型の

阿弥陀佛供養塔

元禄7(1694)正面を彫り窪めた中、上部に梵字「キリーク」その下

「一念弥陀佛

即滅無量罪 現受□比樂 後生清浄土」と刻む。右脇に造立年月日。

左脇に當堂建立主常念比丘

敬白と刻まれていた。

左端に馬頭観音塔が立っていた。半ば崩落していて年号などは見当たらない。

普門品供養塔の前に二基の馬頭観音塔。いずれも自然石に「馬頭観世音」と刻む。

左

明治32(1899)、右 大正10(1921)施主は個人名だった。

門のすぐ左側の小堂の中、正面に五体、左右に二体の石仏が並んでいた。

左脇 如意輪観音坐像 元禄2(1689)こちらは個人の墓石だった。

正面左端 地蔵菩薩立像 全体が溶けかかっている。写真を整理してみると

このお地蔵様だけ下の台の写真がない。(後日追加します)

右隣 地蔵菩薩立像 享保5(1720)こちらも損傷が激しい。錫杖、宝珠ともに

崩れ落ち、顔や衣装の一部も剥がれているようだ。

蓮台の下の台、正面「奉造立地蔵菩薩」右脇に年号。左脇 武州新座郡膝折。

中央 聖観音菩薩立像 元禄7(1694)左手に蓮の花、右手は与願印。光背上部に

梵字「サ」光背右「右志者為秩父巡礼供養也 具一切功徳 慈眼視衆生」と刻む。

光背左「福聚海無量 是故應頌禮」さらに造立年月日が刻まれていた。

足元の正面に男性名で3人、左にお支い 女、お多へ 女、などと女性名が4人、

右に同じく3名の女性の名前が刻まれている。

正面 右から2番目 地蔵菩薩立像。ここではもっとも状態がいい。右手に錫杖、

左手に宝珠を持つ。錫杖がそんなに長くないので江戸中期以降のものか?

台の側面に文字が見えるが、示時現・・その後はコンクリートに埋まっていた。

正面は「奉造立石・・」「現當二世安・・」左側面 念佛・・八月・・

正面右端 大日如来坐像 正徳5(1715)右手先を欠いているが智拳印を結んでいると

思われる。光背上に梵字「バン」光背右「一世仙行尭行者」左に年号を刻む。

右脇 聖観音菩薩立像。顔ははっきりせず、像も一部欠け、銘文なども見えない。

衣服などの彫りは結構細かく凝っていて、優雅な雰囲気を持っている。

榎の庚申塔 朝霞市膝折町3-4

県道109号線の膝折町1丁目交差点から西に向かい、黒目川を越えた先の

膝折町3丁目交差点。そのすぐ先の三差路の角に庚申塔が立っていた。

道ひとつ超えると新座市になる。

庚申塔 元文元年(1736)青面金剛立像 剣・ショケラ持ち?六臂。風化が進み

表面は磨耗していて一部補修跡もあり日月ははっきりしない。顔面はまるで

鉄火面をかぶっているかのようにツルツルで、両手に持った剣もショケラも

溶けてしまっているようだ。

足の両脇に二鶏。邪鬼は頭が右。仰向けなのかうつぶせなのかよくわからない。

その下に三猿を彫り、さらに下の台の正面 武州新□□下片山村。続いて脇に

年号が刻まれていた。

塔の右側面に「天下泰平」左側面には「国土安全」と刻まれている。